福建用户提问:5G牌照发放,产业加快布局,通信设备企业的投资机会在哪里?

四川用户提问:行业集中度不断提高,云计算企业如何准确把握行业投资机会?

河南用户提问:节能环保资金缺乏,企业承受能力有限,电力企业如何突破瓶颈?

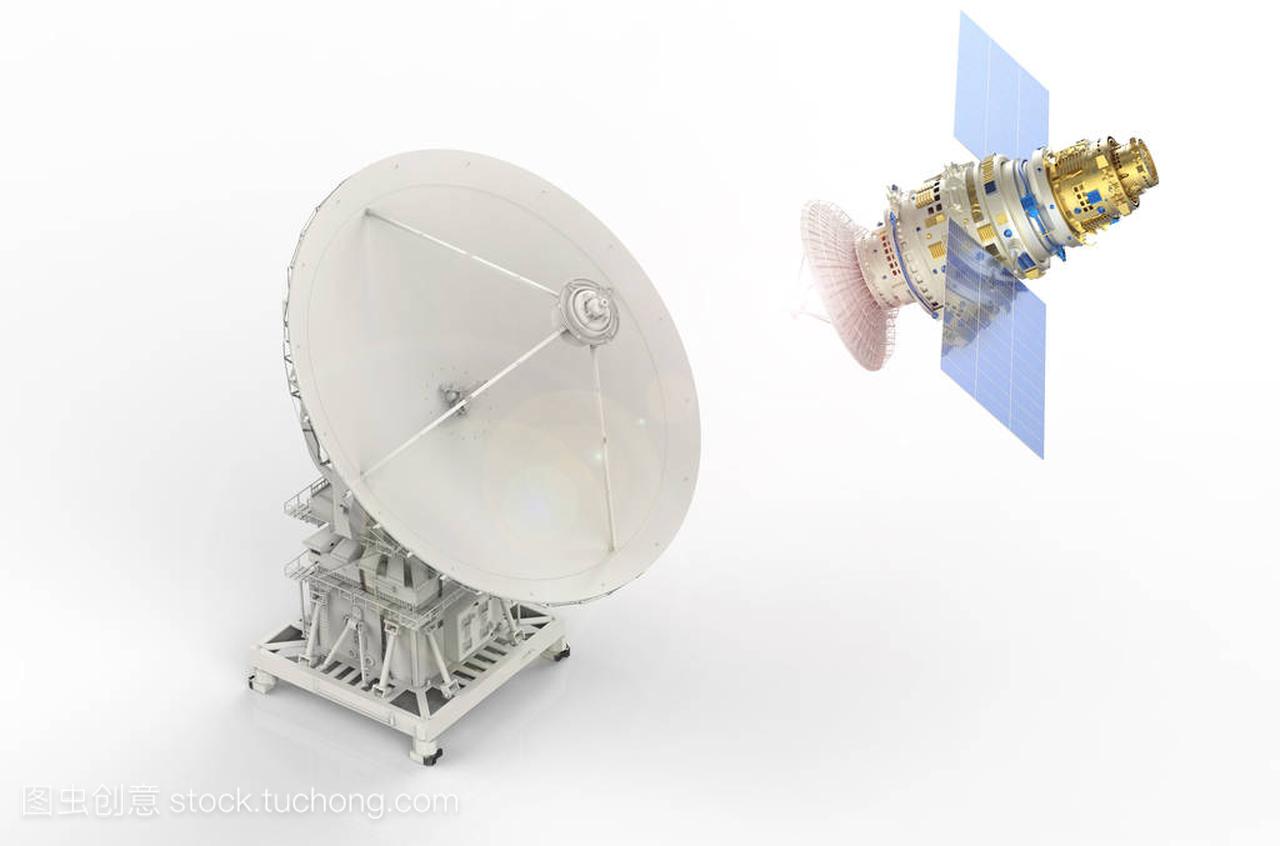

如果把地面通信网络比作城市里的毛细血管,卫星通信就是悬挂在天空的“信息高速公路”,它突破了地理限制,让信号覆盖到沙漠、海洋、极地等“通信盲区”。2025年,全球卫星通信行业正经历一场从“配角”到“主角”的蜕变——从偏远地区网络覆盖到航空航海实时通信,从应

如果把地面通信网络比作城市里的毛细血管,卫星通信就是悬挂在天空的“信息高速公路”,它突破了地理限制,让信号覆盖到沙漠、海洋、极地等“通信盲区”。2025年,全球卫星通信行业正经历一场从“配角”到“主角”的蜕变——从偏远地区网络覆盖到航空航海实时通信,从应急救灾“生命线”到物联网“天基节点”,卫星通信已成为数字经济时代不可或缺的“基础设施底座”。

中研普华产业研究院的《2025-2030年中国卫星通信行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》分析,传统卫星通信像“高压水枪”,单星覆盖广但时延高、带宽低;而新一代技术则像“智能滴灌系统”,通过三大创新实现质的飞跃:

高通量卫星(HTS):采用“多点波束+频率复用”技术,单星容量从几十Gbps跃升至数百Gbps。例如,中国航天科技集团最新发射的Ka频段卫星,配合相控阵天线,能像“激光笔”一样精准聚焦信号,使频谱利用率提升10倍,用户终端成本下降60%。

低轨星座:以SpaceX星链、中国“千帆星座”为代表,通过数千颗卫星组网实现全球无缝覆盖。低轨卫星离地面更近,时延从传统卫星的500ms降至20-50ms,几乎与地面光纤相当,甚至能支持4K视频会议和在线游戏。

空天地一体化:卫星与5G/6G网络深度融合,形成“天上卫星+地面基站”的立体网络。例如,华为联合运营商推出的“星地融合5G”标准,已纳入国际电联6G候选方案,未来手机可在无人区自动切换卫星信号,实现“永不失联”。

手机直连卫星:华为Mate60系列、iPhone14等机型已支持北斗短报文和卫星通线年全球手机直连用户突破5000万,覆盖登山、航海、灾害救援等场景。

物联网“天基节点”:卫星成为偏远地区物联网设备的“空中基站”。例如,中移物联的畜牧追踪器已覆盖蒙古国80%牧场,牧民通过卫星信号实时定位牛羊,丢失率下降70%。

太空经济新基建:月球通信中继站、火星导航卫星等深空设施建设加速,支撑人类太空探索活动。中国“鹊桥二号”中继星已为嫦娥六号提供地月通信保障,未来将服务火星采样返回任务。

顶层设计:“十四五”规划明确提出“构建覆盖全球、天地一体的信息网络”,推动高轨卫星与低轨星座协调发展。2021年,中国星网集团成立,统筹整合全国低轨卫星计划,定位类似“太空版三大运营商”。

地方配套:北京、上海、西安等地出台专项政策,支持卫星制造、发射、应用全产业链发展。例如,上海临港新片区打造“卫星互联网创新园”,对入驻企业给予研发补贴和税收减免。

频谱改革:工信部优化卫星频段分配机制,推动Ka/Ku频段商业化应用,同时加强与国际电联合作,参与全球频谱规则制定。

资源稀缺性:地球近地轨道仅能容纳约6万颗卫星,而各国申报数量已超10万颗。ITU规定,运营商需在7年内完成星座部署,否则频段使用权作废,这迫使企业加速发射以“占坑”。

技术博弈:美国FCC要求卫星运营商缴纳轨道资源占用费,对后来者形成壁垒;中国则通过“技术换资源”策略,向“一带一路”国家输出卫星技术,换取轨道使用权。

标准争夺:在日内瓦WRC-23大会上,各国为争夺1.6GHz黄金频段激烈交锋,最终中国提案获得30国支持,为卫星物联网发展赢得关键资源。

卫星制造:中国航天科技集团、长光卫星等国企主导,民营创新力量加速崛起。例如,银河航天的“银河Galaxy”星座计划发射1000颗卫星,其低成本批量化生产技术使单星成本降至百万美元级别。

发射服务:中国蓝箭航天的朱雀三号火箭实现“一箭24星”发射,发射密度提升转化为轨道资源争夺优势;星际荣耀的双曲线年首飞,瞄准商业发射市场。

运营服务:中国卫通管理18颗在轨卫星,国内市场占有率超80%;中国电信独家运营天通卫星移动通信系统,已实现手机直连卫星通话和车载卫星通信。

美国:SpaceX星链以6611颗在轨卫星占据绝对优势,用户突破200万,但尚未实现盈利;亚马逊Kuiper、OneWeb等新兴势力加速追赶。

欧洲:传统运营商如SES、Intelsat通过技术升级维持市场份额,同时参与欧盟“量子通信卫星”项目,探索安全通信新赛道。

中国:全球市占率从2020年的12%跃升至2025年的41%,在卫星物联网、高通量卫星等领域形成局部领先优势。

内蒙古锡林郭勒盟的牧民巴特尔,过去放牧靠经验,牛羊丢失是常事。2024年,他给每头牛戴上了中移物联的畜牧追踪器,设备通过北斗+低轨卫星双模定位,即使在没有手机信号的草原深处,也能实时上传位置数据。2025年,巴特尔的牧场丢失率从30%降至5%,通过卫星数据平台,他还能精准掌握草场载畜量,避免过度放牧。

2024年台风“摩羯”登陆海南时,地面基站全部瘫痪,但中国卫通的高通量卫星地面站仍能正常工作。救援队通过卫星电话协调物资,无人机搭载卫星通信模块实时传输灾情画面,为决策提供依据。据统计,卫星通信使灾后恢复效率提升40%,人员伤亡减少30%。

中远海运的“智慧船舶”项目,在货轮上安装卫星物联网终端,实时监测发动机状态、燃油消耗和货物温度。2025年,一艘从上海驶往鹿特丹的货轮,通过卫星传输的AI分析报告,提前发现发动机故障隐患,避免了一起价值千万美元的停航事故。

中研普华产业研究院的《2025-2030年中国卫星通信行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》展望:

AI赋能:卫星将具备“自我学习”能力,通过机器学习优化波束指向,提升频谱利用率;星间激光通信结合AI算法,可实现自主路由决策,减少地面干预。

量子加密:中国“墨子号”卫星已验证星地量子密钥分发,未来卫星通信将具备“绝对安全”属性,支撑金融、政务等高敏感场景。

卫星即服务(SaaS):企业可通过API调用卫星资源,无需自建基础设施。例如,农业公司可按需购买卫星遥感数据,用于作物估产和病虫害监测。

太空广告:利用卫星搭载显示屏提供品牌曝光服务,已进入实测阶段;未来甚至可能出现“太空直播带货”,通过卫星信号覆盖全球观众。

标准统一:3GPP已将卫星接入纳入5G-Advanced标准,未来手机直连卫星将像连接WiFi一样简单。

国际合作:中国与阿联酋合作建设“数字丝绸之路”卫星走廊,为中东国家提供定制化通信解决方案;欧洲与中国联合推进“月球通信中继站”项目,支撑人类月球基地建设。

从1962年美国发射第一颗通信卫星“电报星1号”,到2025年中国“千帆星座”计划开启全球覆盖,卫星通信的60年历程,是人类突破地理限制、追求“连接无界”的缩影。今天,卫星通信不再只是冷冰冰的技术,而是承载着偏远地区孩子的网课梦想、海上渔民的安全期盼、灾害现场的生命希望。

未来,当6G网络与卫星深度融合,当地球与火星实现实时通信,卫星通信将不仅是“信息高速公路”,更将成为人类文明拓展的“星空纽带”。在这条道路上,中国正从“跟跑者”向“领跑者”转变,用技术创新和开放合作,为全球数字经济发展注入“中国动力”。正如星链计划创始人马斯克所说:“卫星通信的终极目标,是让地球上的每一个人,都能像呼吸空气一样自由地获取信息。”这一天,或许并不遥远。

如果您对卫星通信行业有更深入的了解需求或希望获取更多行业数据和分析报告,可以点击查看中研普华产业研究院的《2025-2030年中国卫星通信行业市场全景调研及投资价值评估研究报告》。

3000+细分行业研究报告500+专家研究员决策智囊库1000000+行业数据洞察市场365+全球热点每日决策内参